La miniature indienne

亞洲細密畫有著極其細緻的人物刻劃,配合豐富的裝飾細節,總會讓人觀賞時在複雜的線條間迷失。為什麼想學亞洲細密畫呢?在普遍受人文學科分析主導的藝術史書寫下,技術史經常淪為用幾句話交代了結的配角,或是成為科學分析的材料之一;然而,若想獲得接近畫家創作時需面對的感受,親身拿起工具才是唯一的途徑。另外,對我來說,學習印度細密畫也是幫助我從伊朗藝術史跨進印度藝術史的路徑,細密畫正是牽起兩地連結的橋樑之一。

蒙古—伊兒汗國:塔布里茲畫派(Ilkhani School)、設拉子畫派(Inju'id School)

薩非帝國:皇家畫坊、伊斯法罕畫派 (Esfahani School)

突厥化的蒙古後裔於伊兒汗國滅亡後,和鄂圖曼土耳其持續競逐其在伊斯蘭世界的地位,後來以中亞薩馬爾罕為根據地的帖木兒帝國(Timurides,1370-1507,تیموریان)取得優勢,使伊朗進入穩定的波斯—突厥文藝復興(renaissance timouride)。帶有中亞建築風格的亞茲德聚禮清真寺就是此時期的產物;此外,伊朗持續從中亞輸入明朝的高品質青花瓷、繪畫等中國產品,因此伊朗的細密畫持續受到中式山水、人物繪畫的影響,並發展出自己的風格。

到了16世紀末、17世紀初,畫家Reza Abbasi 擅長用纖細柔美的線條表現人物造型和內心情感,特別是熱戀中的愛情故事。高超的人物表現讓Reza Abbasi深受阿拔斯大帝喜愛,因此獲賜Abbasi的稱號,成為伊斯法罕畫派(Esfahani School)追隨的代表人物 。

薩非時期的細密畫取得自主地位,不再全然依附於文字之下,直式構圖佔據整個頁面,畫中元素經常向框外延伸;造型和空間表現幾乎不以現實世界為藍本,反而關注整體表現帶出的抽象意涵和情感傳達,和此時期的清真寺建築有異曲同工之妙。

古典印度本土宗教繪畫與15世紀北印度蘇丹國

可能是千禧年之後,中古印度才開始生產較符合現代意義的書籍。14世紀,西南部的港灣城市肯勃德(Cambay,खंभात)接觸阿拉伯商人後,漸漸出現畫在紙上作品。真正激起印度繪畫風格轉變,則要等到15世紀:由於部分中亞突厥部族往北印度遷徙,建立數個蘇丹國政權,從西方引進大量外國貨品,包含地毯、可蘭經、神話傳說、語言等等,融合印地語、波斯語、阿拉伯語、突厥語的烏爾都語(Ourdou,اُردُو)也是在這樣的情境下誕生。耆那敎、印度教畫師和德干高原(Deccan)的什葉派王國吸納了伊斯蘭(特別是伊朗)的外來畫風,如構圖範式、顏料應用(青金石、硃砂、金、銀),為畫面安排提供了新的解決方案。

蒙兀兒帝國

比薩非帝國略晚興起的蒙兀兒帝國(Empire moghol,1526-1857,شاهان مغول)自稱是帖木兒帝國(Timurides,1370-1507,تیموریان)的直系後裔(蒙兀兒其實就蒙古的波斯語轉音),原居於阿富汗,後來往南移動進入北印度,首任皇帝巴布爾(Babur,1483-1530,بابر)於1525年消滅了德里的蘇丹國洛迪王朝(dynastie des Lodi,ت لودھی),定都於附近的阿格拉 (Agra,आगरा)。

我們可以觀察到蒙兀兒細密畫的主題從伊朗的神話故事、宗教裝飾轉向關注現世生活,贊助者也更為重視情感和人物特質表現,因此臉部表情趨向理想化修飾後的寫實主義(naturalisme)。細密畫本身也獲得主導地位,不再依附於書法藝術之下,波斯的單頁直式構圖成為印度細密畫的主流格式;但伊朗細密畫中扭曲的人體、斜側面像表現消失,改以直立、側面像表現,也傾向強調水平、垂直等線條結構,形成較為靜態的畫面,和薩非風格形成明顯差異。

地方畫派興起:德干風格(Deccani Style)、帕哈里風格(Pahari Style)、拉賈斯坦風格(Rajput Style)

材料顏料|天然礦物顏料、植物顏料、金屬顏料,手磨兌膠後裝在貝殼裡備用。

紙張|常用以菽麻(sunn hemp)做成的手抄紙(Sanganeri),另還有寫書法用的大麻紙,日本則是用苧麻造紙。

畫筆|以松鼠毛製成,帶有自然弧度。

用膠|通常是使用阿拉伯膠(體積1:2的水,融化即可使用),但膠體易影響淺色顏料呈色;所以可用魚膠取代(泡水膨脹後加熱融化)。

拓紙|印度伊朗稱為Wasili。取兩張紙刷濕,手沾天然漿糊均勻塗在紙的粗糙面上,兩張紙對齊貼合,用乾布把中間的空氣推出,重壓晾乾。

上膠|通常會塗上澱粉漿、明礬、或硫酸銅,讓生紙變成不易暈開的熟紙。現在比較常用澱粉漿:無筋澱粉和水以重量1:4的比例,先取一半水和粉料混合,倒入另一半水中,煮到半透明就可以使用。

草圖|先在草稿紙上構圖。

過稿|在描圖紙上描下要保留的線條,背面抹上赭石顏料,再騰到畫紙上,把多餘的色粉用橡膠擦拭乾淨。

勾線|以淡墨混合朱漂勾大結構線。

製備|白堊(碳酸鈣)混合極少量的阿拉伯膠(或魚膠),用手研磨混和後搓成麵團,重複捶打麵糰,搓成長條後加入溫水,數分鐘後把溶出雜質的水倒掉。

打底|取適量顏料麵團,兌水和膠,濃度介於畫線不會暈開、晾乾後顏料不會脫落即可。用筆沾取大量打底顏料,由上而下以筆帶水,讓水分自動往下流,待乾。此步驟重複數次,直到獲得理想的白淨度。

砑光|紙張乾燥後,放在光滑的桌面上,從背面用硬石來回施加壓力打磨。

設色|使用和打底相同的技法,針對大塊面平塗顏料。避免使用調色盤混色:先畫顆粒較細的顏料,再覆蓋顆粒粗的顏料,就可以得到乾淨的混色效果。顆粒粗的顏料可以兌多一點膠,高飽和度顏料建議使用魚膠。

砑光|每塗完一層顏料就要砑光一次。排線|乾筆以短小的筆觸,由物體邊緣往中心堆疊線條,力道由重至輕、筆觸由濕至乾,形成明暗立體感。物體之間的界線也會添加深色陰影製造空間層次,特別是臉部和背景之間。

接染|和打底、填色的方法類似,但以降低顏料濃度製造漸層效果。可暈染不同色調增加層次。

複勾|重新勾勒填色時被覆蓋掉的細節。

統調|因為都是用純色堆疊,如果色調對比太強,常再多罩一層淡赭色。

砑光|畫完再砑光一次。

植物畫法:會隨不同畫派而有差異。背景先以深綠色打底、排線製造層次、第二次過稿(以上步驟可省略)。以雙鉤填色繪製簡化過的植物造型,葉緣常用黃色提亮。

6. 完稿

邊框|邊框裝飾為細密畫的重要元素,象徵著伊斯蘭描述通往天堂的七重天(sept cieux),裝飾有時甚至比主圖還要複雜。波斯版本的寬度通常是短邊的1/8。旁遮普地區的細密畫常塗硃砂裝飾,打磨後會顯得特別光亮。

描金|取純金箔(也可依色調需求添加銀或銅,錫箔是做不出來的),加膠用手磨成細粉,加水洮洗掉雜質即可使用。乾燥後要用瑪瑙刀打磨,光澤才會顯現。

珠寶|取較便宜的白色顏料,加少量的膠和水,製成高濃度的顏料,取鈍筆沾顏料厚塗堆高,製造類似半浮雕的效果。可再塗其他色彩模擬紅寶石、祖母綠等寶石。砑光、打磨完成後才可以進行珠寶裝飾。

有機會學習這項迷人的技術,都要感謝遠赴印度齋浦爾學習的Chumik,由於她也有膠彩畫的學習背景,因此能將日本與台灣的膠彩術語帶入課堂,幫助我們進行材料與技術方法的比較(有種比較解剖學感),你會發現:從伊朗到尼泊爾,圖博到日本之間的交流關係是如密切,遠超乎我們的想像。

⋯⋯但是必須說,在唸亞洲藝術史的過程中,我常常覺得亞洲還沒有準備好步入現代,而我也是。

維納斯式的誕生:亞洲細密畫的系譜學

關於亞洲細密畫,背後其實是一部美麗卻血腥的國際交流史,這次先認識伊朗和印度細密畫之間的關係,以後有機會再來研究鄂圖曼土耳其的細密畫。蒙古—伊兒汗國:塔布里茲畫派(Ilkhani School)、設拉子畫派(Inju'id School)

13世紀初,蒙古的血腥風暴襲捲幾乎整個歐亞大陸,蒙古騎兵在各地屠城、堆起人頭山,迫使城市居民投降,伊朗高原也無法倖免。成吉思汗之孫旭烈兀(Houlagou Khan)建立伊兒汗國Ilkhanat,c.1256-1355),直到合贊汗(Ghazan,1271-1304, محمود غازان)於1295年改宗伊斯蘭教,伊斯蘭藝術才得以再度取得發展。

伊兒汗時期的伊朗並存著兩種主要畫風,一個是以伊朗南部為根據地的因朱王朝(Indjouïdes)發展出的伊斯蘭傳統畫風,運用大量幾何紋樣、花草紋、金銀顏料裝飾手抄本;而定都塔布里茲的伊兒汗國則繼承了漢人的繪畫傳統,引入大批漢化元素:淡墨勾線、蒙古造型和裝束、雲氣紋、龍鳳等圖案 。此時的插圖仍是作為詩文的輔助圖案,並未獨立於單頁呈現。

|

| 這部14世紀的伊朗史詩《列王記》手抄本應繪製於塔布里茲,呈現令人聯想到漢式墓葬壁畫的構圖安排、以墨線勾勒、局部設色等濃厚的中原風格。 "The Funeral of Isfandiyar," Folio from a Shahnameh (Book of Kings), 1330s. The Metropolitan Museum, New York. |

|

| Mu'nis al-ahrar fi daqa'iq al-ash'ar (The Free Man's Companion to the Subtleties of Poems) of Jajarmi, 1341. The Metropolitan Museum, New York. |

薩非帝國:皇家畫坊、伊斯法罕畫派 (Esfahani School)

突厥化的蒙古後裔於伊兒汗國滅亡後,和鄂圖曼土耳其持續競逐其在伊斯蘭世界的地位,後來以中亞薩馬爾罕為根據地的帖木兒帝國(Timurides,1370-1507,تیموریان)取得優勢,使伊朗進入穩定的波斯—突厥文藝復興(renaissance timouride)。帶有中亞建築風格的亞茲德聚禮清真寺就是此時期的產物;此外,伊朗持續從中亞輸入明朝的高品質青花瓷、繪畫等中國產品,因此伊朗的細密畫持續受到中式山水、人物繪畫的影響,並發展出自己的風格。

伊朗的細密畫在薩非帝國統治下的1530年前後達到新高峰,伊斯瑪儀一世建立了類似中國畫院制度的宮廷畫坊,例如於1522年左右委託畫坊為儲君塔赫馬斯普一世(Tahmasp Iᵉʳ,1514-1576,شاه تهماسپ)製作的《列王記》手抄本,委託了至少五位專業畫家共同繪製。一本手抄本從製紙、書法抄寫,然後繪圖、勾勒細節,到貼金、裝訂,都是由不同專業人士分工進行;這樣的畫坊透過師徒制傳承,平民也有機會透過和大師學習,成為大師並獲得貴族賞識。

到了16世紀末、17世紀初,畫家Reza Abbasi 擅長用纖細柔美的線條表現人物造型和內心情感,特別是熱戀中的愛情故事。高超的人物表現讓Reza Abbasi深受阿拔斯大帝喜愛,因此獲賜Abbasi的稱號,成為伊斯法罕畫派(Esfahani School)追隨的代表人物 。

薩非時期的細密畫取得自主地位,不再全然依附於文字之下,直式構圖佔據整個頁面,畫中元素經常向框外延伸;造型和空間表現幾乎不以現實世界為藍本,反而關注整體表現帶出的抽象意涵和情感傳達,和此時期的清真寺建築有異曲同工之妙。

|

| 這本給塔赫馬斯普一世的《列王記》充滿奇幻的色調和山石等非寫實表現 ,並用運用大量高級的礦物和金屬顏料製作,體現了薩非皇家畫坊的創新能力。 Attributed to Sultan Muhammad, The Court of Kayumars, folio from Shahnameh of Shah Tahmasp, 1525-1530, Aga Khan Museum Collection, Toronto. |

|

| Reza Abbasi不以細緻裝飾和鮮豔色調取勝,圖為伊朗愛情故事中男主角與獅子打鬥的畫面。 Reza Abbasi, Romance of Khusraw and Shirin. 1632. Victoria and Albert Museum. |

古典印度本土宗教繪畫與15世紀北印度蘇丹國

在談伊朗細密畫對印度細密畫的影響之前,絕對不能忽略印度本土的繪畫史。

印度繪畫的歷史最早可以追溯到2300年前耆那敎(Jaïnisme,जैनमतम्)的文獻紀錄,最初許多宗教圖像都是畫在棕櫚葉葉上,以圖像的形式傳遞神話傳說、戲劇表演、浪漫故事;以文字輔佐圖像的製作傳統,目前僅可追溯到12世紀——這些以壁畫、木板和棕櫚葉作為載體的圖像,由於保存不易,多已消失。

雖然印度的教派林立,但因為源頭相同,我們大致可以把這些早期的繪畫歸類為泛印度風格(Pan-Indian Style),例如印度教作品通常以吠陀文學(Vedic literature)、往世書(Purana,पुराण)和史詩文學為題材;東印度—中亞一帶的佛教徒則有非常悠久的壁畫和雕刻歷史,甚至發展出繪製於小面積木板的作品。作品造型稚拙、用色飽和濃烈,多採用平塗色塊表現是泛印度風格的特色。

雖然印度的教派林立,但因為源頭相同,我們大致可以把這些早期的繪畫歸類為泛印度風格(Pan-Indian Style),例如印度教作品通常以吠陀文學(Vedic literature)、往世書(Purana,पुराण)和史詩文學為題材;東印度—中亞一帶的佛教徒則有非常悠久的壁畫和雕刻歷史,甚至發展出繪製於小面積木板的作品。作品造型稚拙、用色飽和濃烈,多採用平塗色塊表現是泛印度風格的特色。

可能是千禧年之後,中古印度才開始生產較符合現代意義的書籍。14世紀,西南部的港灣城市肯勃德(Cambay,खंभात)接觸阿拉伯商人後,漸漸出現畫在紙上作品。真正激起印度繪畫風格轉變,則要等到15世紀:由於部分中亞突厥部族往北印度遷徙,建立數個蘇丹國政權,從西方引進大量外國貨品,包含地毯、可蘭經、神話傳說、語言等等,融合印地語、波斯語、阿拉伯語、突厥語的烏爾都語(Ourdou,اُردُو)也是在這樣的情境下誕生。耆那敎、印度教畫師和德干高原(Deccan)的什葉派王國吸納了伊斯蘭(特別是伊朗)的外來畫風,如構圖範式、顏料應用(青金石、硃砂、金、銀),為畫面安排提供了新的解決方案。

|

耆那敎繪師創作的《列王記》版本可被視為連結了13世紀印度傳統繪畫和16世紀初伊朗細密畫的重要橋樑。 Rustam Takes Aim at Ashkabus, from a Shahnameh (Book of Kings) made in Deccan or Malwa, c. 1425-50. The Cleveland Museum of Art. |

蒙兀兒帝國

比薩非帝國略晚興起的蒙兀兒帝國(Empire moghol,1526-1857,شاهان مغول)自稱是帖木兒帝國(Timurides,1370-1507,تیموریان)的直系後裔(蒙兀兒其實就蒙古的波斯語轉音),原居於阿富汗,後來往南移動進入北印度,首任皇帝巴布爾(Babur,1483-1530,بابر)於1525年消滅了德里的蘇丹國洛迪王朝(dynastie des Lodi,ت لودھی),定都於附近的阿格拉 (Agra,आगरा)。

1540年,繼任者胡馬雍(Humayun,1508-1556,همایون)在對東印度發動戰爭的過程中,被阿富汗部族打敗,流亡伊朗,直到1555年才在塔赫馬斯普一世的協助下借道喀布爾重返印度。這位過慣了波斯貴族生活的敗家子(可參考四十柱宮的壁畫)從波斯帶回了大量波斯習慣,包含運用大量香料的宮廷料理(例如後來的印度咖哩)、波斯音樂(例如舉世知名的西塔琴(sitar)源自三絃琴(setâr)),蒙兀兒宮廷也改說起波斯語。基本上蒙兀兒宮廷可說是流著蒙古和印度貴族的血液,過著波斯生活,並以伊斯蘭信仰為主要價值觀的一群人。

對印度細密畫產生深遠影響的關鍵是,胡馬雍還從伊朗帶了兩位畫師回到北印,在繼任者阿克巴(Akbar,1542-1605,اکبر)的努力下,建立起蒙兀兒自己的宮廷畫坊。由於阿克巴認識到伊斯蘭律法不可能管理多種族信仰的印度,因此採取宗教寬容政策、廢除向異教徒徵收的吉茲亞稅(Djizîa,جزية);宮廷畫坊也因人手不足,向全印度招聘細密畫師,這樣的跨文化交流創造了印度細密畫的黃金時代。

|

| 印度教畫家Basawan繪製的伊朗寓言故事《鸚鵡故事集》,印度本地的婦女紗麗、建築形式還有高飽和的平塗色彩和伊朗的空間表現、波斯體(nastaliq,نستعلیق)書法構成獨特的早期蒙兀兒風格。 Attributed to Basawan. Tuti-Nama (Tales of a Parrot), c. 1560. The Cleveland Museum of Art, Cleveland. |

據說阿克巴是半文盲,因此僅管他每日都泡在圖書館,仍需要大量插圖輔佐閱讀,因此此時期的畫坊主題以書籍製作、大事紀錄為主,擅長不同畫種的人會負責不同內容的繪製工作。

賈汗吉爾(Jahanjir,1569-1627,جهانگیر)上任後,他向伊朗、歐洲和印度本地徵集作品,但也遣散了宮廷畫坊的多數畫家,只留下大師和有天賦的學徒——因為他以鑑賞者(connoisseur)自居,偏好單張繪畫,並將數張作品裝訂成冊(murraqqa,مرقع),題材從大事紀錄擴展至自然史、宮廷生活、貴族肖像,不管是印度教傳統繪畫的自然表現、伊朗的細節處理還有空間感營造、甚至歐洲的大氣透視法,都可能獲得他的賞識;相對地,受到賈汗吉爾欣賞的畫家也能獲得應有的聲望和頭銜,他甚至宣稱他可以輕易鑑識出畫作的原作者。而那些被遣散的宮廷藝術家進入了地方貴族的畫坊,成為推展印度細密畫的重要改革力量。

最後一位蒙兀兒帝國的重要贊助者沙賈汗(Shah Jahan,1592-1666,شاه جهان)則是偏好細心刻劃珠寶和建築的繪畫,這項特點完全可以從他為愛妻建造泰姬瑪哈陵的過程看出;波斯的建築元素,如伊萬(iwan)、壁龕(mihrab)、花草紋裝飾都被應用並轉化爲蒙兀兒建築的風格,並詳實地記錄於細密畫之中。

我們可以觀察到蒙兀兒細密畫的主題從伊朗的神話故事、宗教裝飾轉向關注現世生活,贊助者也更為重視情感和人物特質表現,因此臉部表情趨向理想化修飾後的寫實主義(naturalisme)。細密畫本身也獲得主導地位,不再依附於書法藝術之下,波斯的單頁直式構圖成為印度細密畫的主流格式;但伊朗細密畫中扭曲的人體、斜側面像表現消失,改以直立、側面像表現,也傾向強調水平、垂直等線條結構,形成較為靜態的畫面,和薩非風格形成明顯差異。

另外,僅管贊助者對不同時期的畫風有所影響,但贊助者更為注重藝術家的個人表現,透過近幾十年的藝術史研究,我們已經顛覆了以往細密畫皆由不具名作者完成的認知。

|

| Attributed to Sajnu (or Sahu). The Painters’ atelier (kitabkhana), from an Aklaq-i Nasri manuscript. ca. 1590–95. Aga Khan Museum Collection, Toronto. |

|

| 沙賈汗騎馬的肖像,邊框以自然主義的花草裝飾。衣服的漸層色調、每顆珠寶的立體感和繁複的布料,自己畫過才知道技術要多高超。 Attributed to Payag. Shah Jahan on Horseback, Folio from the Shah Jahan Album, ca. 1530. The Metropolitian Museum of Art, New York. |

亞洲藝術史的一次次衰落,好像很少與宗教狂熱份子無關的。沙賈汗的兒子奧朗則布(Aurangzeb,اورنگزیب)這位主張正統教義(rigorisme)的神經病非常不滿父親的鋪張浪費,因此將步入晚年的他軟禁。繼承王位後,他遷都到印度中部的奧朗加巴德(Aurangabad,اورنگآباد),主張恢復伊斯蘭教法,排除蘇菲主義的勢力,重新對異教徒徵收吉茲亞稅,甚至禁止宮中的音樂表演和繪畫工坊;更別提之後伊朗的納迪爾沙(Nader Chah,نادرشاه )於1739年入侵、洗劫德里造成的破壞。

宮廷畫坊的規模從此大幅縮小,畫家被迫外流到地方宮廷尋找工作。由於委託經費降低,不少畫家毫無創新地重複著沙賈汗時代的風格形式和主題,但有更多是結合了當地原始風格,促成新一波地方宮廷繪畫興起。

例如新首都附近的德干高原蘇丹國就是宮廷畫家的落腳處。這一帶,如前所述,是大呼羅珊地區的移民居住和建立政權的地方,自1347年左右就和北印度存在激烈的衝突,和蒙兀兒帝國的關係也不甚穩定。蒙兀兒帝國衰落後,由於信仰(有些是什葉派)、喜愛風格和蒙兀兒前朝相差不遠,德干高原蘇丹國就成了細密畫家的新贊助者,但作品細緻度就下降很多,原本的地方特色(例如斜側面像、「平遠」的取景方式)也逐漸被蒙兀兒風格同化。

帕哈里風格(Pahari Style)則是用來描述18世紀來到喜馬拉雅山腳定居的一批優秀畫家,他們為寫實冷靜的蒙兀兒風格加入活潑的繪畫語彙,成為這一新興商業區的細密畫生產主力。

遷居拉賈斯坦邦(Rajasthan,राजस्थान)的畫家就沒有這麼順利了。西北印的城邦多信仰印度教,因此細密畫家們要面對截然不同的審美和價值觀。拉賈斯坦邦的王國是最晚和蒙兀兒帝國妥協的城邦之一,贊助者偏好15世紀以來的早期拉賈斯坦風格(Early Rajput Style)中扁平的鮮豔色彩、簡單的建築刻畫和敘事內容,人物呈現高度格式化,例如以側面像呈現高挺鼻子、如同蓮花瓣的眼睛、縮短的上半身等等,蒙兀兒風格在這區一直缺乏市場。但這個情形在十八世紀有所翻轉,隨著商業開始興盛,越來越多細密畫家來到這裡尋找機會,因此贊助者越來越接受融入蒙兀兒的自然寫實主義和量體感的表現手法,但畫家已不再享有蒙兀兒黃金時期的崇高地位。

19世紀英國東印度公司殖民後,印度面臨和伊朗幾乎一模一樣的政經問題,甚至更嚴重。採用歐洲單點透視、單一光源表現立體感的作品成為市場新寵。這樣的結尾和斷裂感,就是常常讓我感到亞洲還沒準備好面對現代的原因。

|

| 帕哈里風格的作品。線條和用色洗練,人物姿態充滿動態感,情緒毫不掩飾地流露著。 Vilaval Ragini, illustration from a Ragamala (Garland of Melodies) Series, 18th Century. Harvard Art Museums, Massachusetts. |

|

| 18世紀成熟的拉賈斯坦風格作品。用色和量體感達成很美的協調關係。 Ustad Murad. Maharaja Shri Anand Singh-ji and His Consort, 1729. The Cleveland Museum of Art, Cleveland. |

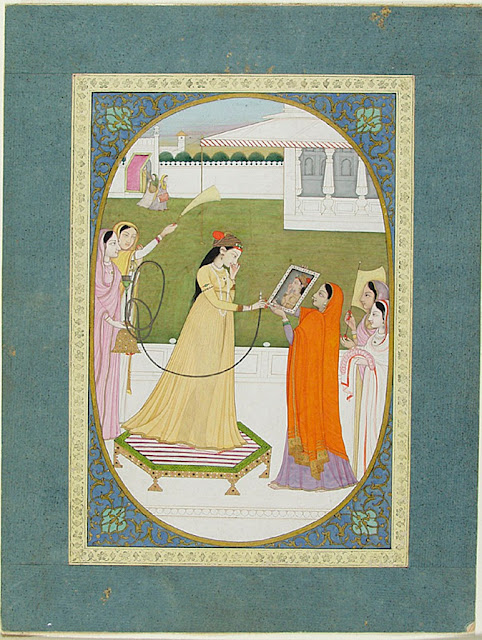

關於臨摹作品:音樂與視覺的情感結合

這次臨摹的作品沒有確切名稱,也不清楚作者,但可被歸屬18世紀晚期的風格,這點應該是沒有疑義的。由於這件作品有多個版本,我臨摹的版本遠比大英博物館和羅浮宮典藏的版本細緻許多,但這兩個版本還是提供了一些線索:大英博物館的版本約於18世紀在德里附近製作,於1851年入藏;羅浮宮1882年入藏的版本則是於1770-1780年間製作於喜瑪拉雅山麓的Lucknow,由此可以推測這件作品很可能是提供給帕哈里宮廷的細密畫。畫面敘事非常簡單:在一個只有新月的夜晚,一位身穿淺色和金色高腰長裙(Lehenga)、上著朱紅短上衣(Choli)的年輕女子正走向一棟裝飾華麗的宮殿,她一手提起半透明的長頭巾(dupatta,दुपट्टा),免得在漆黑的夜裏不小心弄熄了手裡的微弱油燈。圖中的年輕女子和涼亭建築都是已發展成有固定範式的元素,因此藝術家能發揮的空間只剩下比拼裝飾的華麗程度了——這或許為18世紀晚期地方畫派的細密畫家多不留下姓名提供了合理的解釋。

|

| A woman approaches a pavilion at night, 18th Century. British Museum, London. |

|

| Madhumadhavi (Page d'un "Ragamala" ?), ca. 1770-1780. Musée du Louvre, Paris. |

另外,依據大英博物館的說明和羅浮宮的推測,這件作品應屬於印度的一個特殊畫種:Ragamala,梵語的意思是「raga的花環」(garland of ragas)。

Raga是古印度典籍中,對曲調的稱呼,十世紀的典籍把它描述為「可使心靈增添色彩的東西」。這些Raga並非固定的旋律或歌曲,而是一系列音階構成的模組,引發的感受也會隨日月晨昏、季節流轉而有變化,由此相應產生出數組不同的Ragini。我們可以把Raga想成歐洲樂理指的大調,Ragini是配合大調創造出的小調(minor melody),這些曲調可以在相對應的時辰表演。

依據不同典籍,通常會有六組Raga,每個Raga可衍生出六或更多組ragini,因此就會有36到48種表演可能,並可以對應到不同情緒(rasa)。

從14世紀開始,北印度藝術家開始將這套充滿畫面感的樂理系統擬人化,把Raga比擬為男性,Ragini比擬為女性,將曲調製作成以愛情為主題的細密畫冊,後來成為17、18世紀北印度宮廷的視覺娛樂項目。依據大英博物館的分類,這張作品被歸類在Hindol Raga之下的Desakari Ragini (Desakara Ragini),因此畫家才以夜晚獨自在外的年輕女子呈現,反映了這套北印度獨有的、與音樂密切相關的圖像學解讀系統。

印度細密畫的製作步驟

以下步驟僅為個人筆記,還有許多細節是看過才會懂的。想學請找Chumik。

紙張|常用以菽麻(sunn hemp)做成的手抄紙(Sanganeri),另還有寫書法用的大麻紙,日本則是用苧麻造紙。

畫筆|以松鼠毛製成,帶有自然弧度。

用膠|通常是使用阿拉伯膠(體積1:2的水,融化即可使用),但膠體易影響淺色顏料呈色;所以可用魚膠取代(泡水膨脹後加熱融化)。

1. 備紙

上膠|通常會塗上澱粉漿、明礬、或硫酸銅,讓生紙變成不易暈開的熟紙。現在比較常用澱粉漿:無筋澱粉和水以重量1:4的比例,先取一半水和粉料混合,倒入另一半水中,煮到半透明就可以使用。

2. 線稿

過稿|在描圖紙上描下要保留的線條,背面抹上赭石顏料,再騰到畫紙上,把多餘的色粉用橡膠擦拭乾淨。

勾線|以淡墨混合朱漂勾大結構線。

3. 打底

打底|取適量顏料麵團,兌水和膠,濃度介於畫線不會暈開、晾乾後顏料不會脫落即可。用筆沾取大量打底顏料,由上而下以筆帶水,讓水分自動往下流,待乾。此步驟重複數次,直到獲得理想的白淨度。

砑光|紙張乾燥後,放在光滑的桌面上,從背面用硬石來回施加壓力打磨。

4. 填色

砑光|每塗完一層顏料就要砑光一次。排線|乾筆以短小的筆觸,由物體邊緣往中心堆疊線條,力道由重至輕、筆觸由濕至乾,形成明暗立體感。物體之間的界線也會添加深色陰影製造空間層次,特別是臉部和背景之間。

接染|和打底、填色的方法類似,但以降低顏料濃度製造漸層效果。可暈染不同色調增加層次。

複勾|重新勾勒填色時被覆蓋掉的細節。

統調|因為都是用純色堆疊,如果色調對比太強,常再多罩一層淡赭色。

砑光|畫完再砑光一次。

植物畫法:會隨不同畫派而有差異。背景先以深綠色打底、排線製造層次、第二次過稿(以上步驟可省略)。以雙鉤填色繪製簡化過的植物造型,葉緣常用黃色提亮。

邊框|邊框裝飾為細密畫的重要元素,象徵著伊斯蘭描述通往天堂的七重天(sept cieux),裝飾有時甚至比主圖還要複雜。波斯版本的寬度通常是短邊的1/8。旁遮普地區的細密畫常塗硃砂裝飾,打磨後會顯得特別光亮。

描金|取純金箔(也可依色調需求添加銀或銅,錫箔是做不出來的),加膠用手磨成細粉,加水洮洗掉雜質即可使用。乾燥後要用瑪瑙刀打磨,光澤才會顯現。

珠寶|取較便宜的白色顏料,加少量的膠和水,製成高濃度的顏料,取鈍筆沾顏料厚塗堆高,製造類似半浮雕的效果。可再塗其他色彩模擬紅寶石、祖母綠等寶石。砑光、打磨完成後才可以進行珠寶裝飾。

留言

張貼留言

歡迎留言一起討論